documentariste, romancière et universitaire |

|

| Naissance | 07 août 1970 Non renseignée |

| Àge | 55 ans |

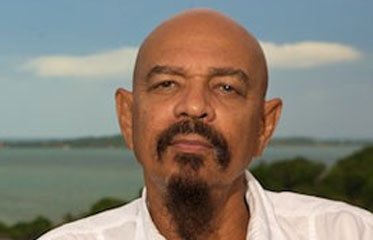

Fabienne Kanor est une écrivaine martiniquaise née le 7 août 1970 à Orléans, en France, de parents martiniquais.

Elle est romancière, réalisatrice et universitaire, inscrite dans les littératures francophones et caribéennes, explorant des thématiques liées à la mémoire, l'identité, la colonisation et la créolité.

Sa démarche littéraire et artistique se caractérise par une approche multimodale mêlant littérature, cinéma et radio, témoignant de son ancrage caribéen complexe et diasporique.

Parcours littéraire

Fabienne Kanor quitte le journalisme où elle travaille pour France 3, Radio Nova, RFI, La Cinquième, pour se consacrer à l’écriture à partir de 2003.

Elle est l’auteure de six romans importants, parmi lesquels :

- D’eaux douces (2004),

- Faire l’aventure (2014, Grand Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde),

- Et Je ne suis pas un homme qui pleure (2016, Prix de Las Americas en 2020).

Ses œuvres sont publiées chez des maisons prestigieuses comme Gallimard et Lattès.

En parallèle, elle réalise des documentaires, parfois en collaboration avec sa sœur Véronique Kanor, soulignant ainsi un trait transversal entre écriture et cinéma.

Collaborations et influences

Fabienne Kanor a contribué à plusieurs collectifs, notamment Volcaniques chez Mémoire d'Encrier, et écrit aussi des pièces de théâtre jouées sur scène. Elle a été influencée par des figures majeures de la littérature antillaise telles qu’Aimé Césaire, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, et Raphaël Confiant.

Son travail s’inscrit dans un dialogue avec ces auteurs et une réflexion approfondie sur la créolité, les traumatismes postcoloniaux, et la culture afro-caribéenne. Elle est aussi Chevalier des Arts et des Lettres depuis 2010, ce qui souligne sa reconnaissance officielle dans le champ culturel français.

Héritage et impact culturel

L’œuvre de Fabienne Kanor est marquée par l’exploration de la mémoire de l’esclavage, des séquelles de la colonisation, du passage du milieu et des déportations.

Ses écrits dialoguent avec la complexité des identités caribéennes et la déterritorialisation, mettant en lumière les rapports Nord-Sud et les enjeux de diaspora.

Sa poésie narrative et romanesque introduit une pluralité de voix et d’expériences afro-diasporiques, contribuant ainsi à renouveler la littérature antillaise contemporaine tant par son contenu que par ses formes artistiques hybrides.

💬 Laissez un commentaire

🛑 Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.

Se connecterVous n'avez pas de compte ? Créez-en un ici.

Commentaires récents

Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à réagir !